Mundo Agrario, abril - julio 2025, vol. 26, núm. 61, e267. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, abril - julio 2025, vol. 26, núm. 61, e267. ISSN 1515-5994Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

IdIHCS (UNLP-CONICET)

Centro de Historia Argentina y Americana

Mundo Agrario, abril - julio 2025, vol. 26, núm. 61, e267. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, abril - julio 2025, vol. 26, núm. 61, e267. ISSN 1515-5994Dosier: "Estado, políticas públicas y extensión rural en clave de género"

Asociativismo en el medio rural: estrategias de autonomía y participación de las mujeres rurales

Resumen: Este estudio analiza las formas de organización y participación de las mujeres rurales en Uruguay, destacando el papel del asociativismo como estrategia para mejorar sus condiciones de vida y promover su autonomía económica y social. Utilizando una metodología mixta, se mapeó la distribución de 81 grupos de mujeres rurales y se analizaron sus características socioproductivas. Los resultados muestran una diversificación en las actividades productivas y sociales de los grupos, así como una concentración significativa en las regiones agropecuarias del sur del país, donde predomina la producción familiar. También se identifica una menor presencia de grupos en áreas dominadas por grandes corporaciones, como las zonas forestales y arroceras, lo que refleja barreras estructurales más elevadas en estos territorios. La falta de formalización y la dependencia de financiamiento externo constituyen desafíos clave para la sostenibilidad del asociativismo rural, así como una adecuada articulación institucional en todo el territorio nacional.El trabajo concluye que el asociativismo es una vía efectiva para mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales y fortalecer su autonomía, pero subraya la necesidad de políticas públicas más adaptadas a las realidades locales, que promuevan una mayor equidad en el acceso a recursos y una formalización más efectiva de los grupos. Además, plantea recomendaciones para crear espacios de participación más inclusivos y fomentar circuitos económicos sostenibles, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo rural.

Palabras clave: Asociativismo, Mujeres rurales, Autonomía económica, Desarrollo rural.

Associativism in Rural Areas: Strategies for Autonomy and Participation of Rural Women

Abstract: This study analyzes the forms of organization and participation of rural women in Uruguay, highlighting the role of associativism as a strategy to improve their living conditions and promote their economic and social autonomy. Using a mixed methodology, the distribution of 81 rural women’s groups was mapped, and their socio-productive characteristics were analyzed. The results show a diversification of the groups’ productive and social activities, with a significant concentration in the southern agricultural regions, where family farming predominates. A lower presence of groups was also identified in areas dominated by large corporations, such as forestry and rice-growing regions, reflecting higher structural barriers in these territories. The lack of formalization and dependence on external funding are key challenges for the sustainability of rural associativism. The paper concludes that associativism is an effective way to improve the living conditions of rural women and strengthen their autonomy, but emphasizes the need for public policies that are better adapted to local realities, promoting greater equity in access to resources and more effective formalization of the groups. Furthermore, it offers recommendations for creating more inclusive participation spaces and fostering sustainable economic circuits, recognizing the essential role of women in rural development.

Keywords: Associativism, Rural women, Economic autonomy, Rural development.

Introducción

En el Uruguay del siglo XXI, se han registrado avances significativos en materia de derechos laborales en el ámbito rural a través de diversas estrategias gubernamentales y sociales. Sin embargo, estos progresos no se han traducido en mejoras uniformes para toda la población rural. La pobreza rural continúa siendo un problema estructural, agudizado por las persistentes desigualdades en el acceso a los recursos, la concentración de la riqueza y las limitadas oportunidades para ciertos grupos, en particular las mujeres (Martínez Rodríguez, 2020; OIT, citado en Mascheroni y Riella, 2016). A pesar de que la participación femenina en el sector rural ha aumentado en las últimas dos décadas, las mujeres siguen enfrentando vulnerabilidades laborales y sociales que demandan un análisis desde una perspectiva de género (INMUJERES, 2007; IICA, 2018; INC, 2019; Instituto Plan Agropecuario, sf.).

El trabajo se centra en el análisis de las formas de organización y participación de las mujeres rurales en Uruguay, con el objetivo de aportar al estudio del impacto que estas estructuras tienen sobre sus condiciones de vida y su capacidad para alcanzar autonomía. El objetivo es comprender cómo la participación en grupos organizados puede ser una vía efectiva para promover el desarrollo sostenible en áreas rurales, particularmente desde una perspectiva de género. Para ello, se ha realizado un mapeo georreferenciado que permite visualizar la distribución de los grupos de mujeres rurales en el país y analizar sus características socioproductivas.

Además, el estudio se sustenta en la preexistencia de programas de gestión a diferentes escalas administrativas (nacionales y departamentales), lo que nos permite a futuro abordar la mejor comprensión de cómo las políticas y las prácticas institucionales influyen en la efectividad de los grupos de mujeres y en su capacidad para aportar a la mejora o generación de nuevas políticas públicas.

En conjunto, este trabajo proporciona una caracterización geográfica de la situación de las mujeres rurales en Uruguay y ofrece una base para futuras investigaciones y políticas destinadas a promover un desarrollo rural más inclusivo y equitativo. Esperamos que los hallazgos contribuyan a un diálogo más amplio sobre el desarrollo rural, el género y la equidad, y que inspiren políticas que reconozcan y valoricen el papel fundamental de las mujeres en la sustentabilidad rural.

Marco teórico

Las mujeres rurales, en muchos casos, se desempeñan como trabajadoras familiares no remuneradas, lo que contribuye a una tasa de actividad significativamente menor que la de los varones rurales y las mujeres urbanas.1 Esta situación también se refleja en niveles más altos de desempleo y precarización laboral, con bajos salarios, empleos temporales y poco o ningún acceso a protección social (Mascheroni y Riella, 2016). Las barreras para el acceso a empleos calificados, la limitación en la propiedad de la tierra, el aislamiento geográfico y la superposición de las esferas productiva y reproductiva generan desigualdades estructurales que perpetúan la subordinación de género y dificultan el reconocimiento de la contribución económica de las mujeres rurales al desarrollo del país (Vitelli, 2015).

La división sexual del trabajo, que asocia a las mujeres con el ámbito doméstico y a los varones con la esfera productiva sigue siendo un determinante clave en las dinámicas laborales del sector rural en Uruguay. “La división sexual del trabajo en el medio rural es un hecho constatable, profundo, y marca decididamente condiciones de inequidad y de dominio sobre la población femenina” (Piñeiro, Vitelli, y Cardeillac, 2013, p. 50); en este contexto, el análisis de las formas de organización colectiva de las mujeres rurales cobra una relevancia fundamental. Diversos estudios han resaltado el potencial del asociativismo como estrategia para superar las barreras estructurales y transformar las relaciones de poder (Deere y León, 2019; Cantieri et al., 2015; Viera Cherro, 2012; Chiappe, 2006; De Olivera Méndez, 2003). El trabajo colectivo permite a las mujeres construir redes de apoyo, establecer relaciones horizontales y construir nuevas realidades que promueven su autonomía económica y social (De Olivera Méndez, 2003; Delgado, 2015; Bentancor Stiffano, 2018; de León, 2019; Martínez Rodríguez, 2020).

En el análisis del papel de las mujeres rurales en Uruguay, es crucial reconocer que su definición trasciende la mera participación en actividades agropecuarias. La mujer rural en Uruguay se identifica no solo por su labor en los predios agropecuarios, sino también por una autodefinición que engloba factores como la ubicación geográfica, las condiciones de vida y la relación con el trabajo agrario. Esta definición dual, que incluye tanto la autopercepción como el reconocimiento por referentes externos, influye significativamente en su acceso a recursos y políticas públicas. Dichas políticas muchas veces soslayan la diversidad de actividades económicas desarrolladas por las mujeres, limitando su visibilidad y apoyo, enfocando su identificación de las mujeres rurales en criterios demográficos (urbano vs. rural) y ocupacionales (remuneradas vs. no remuneradas) que pueden no captar la totalidad de las contribuciones de estas al desarrollo del país.

A pesar de la subvaloración y las limitaciones en reconocimiento, las mujeres rurales desempeñan roles cruciales en la economía. Su trabajo, frecuentemente no remunerado y clasificado como ayuda familiar, es un pilar en la estructura económica rural, aunque raramente es reconocido como parte integral del sistema productivo (Mascheroni, 2021; Benería, 1981 y 2021; Mascheroni y Riella, 2016). La organización colectiva emerge como una estrategia poderosa para estas mujeres, que utilizan el asociativismo para superar barreras estructurales y transformar las relaciones de poder. El desarrollo equitativo en las zonas rurales implica fortalecer las estrategias de asociativismo en el entendido de que es un factor que aporta al aumento del bienestar de los y las productoras familiares, especialmente aquellas personas con recursos económicos y productivos limitados (FAO, 2024). En este marco, los grupos de mujeres rurales juegan un papel fundamental en la lucha por la visibilización de su trabajo y el acceso a mejores condiciones de vida. A través del trabajo colectivo, estas mujeres construyen redes de apoyo, comparten recursos, conocimientos y experiencias, establecen relaciones horizontales y promueven su autonomía económica y social. Asimismo, fortalecen sus capacidades y liderazgos, aspectos que resultan claves para hacer frente a las vulnerabilidades enfrentadas, sobre todo en la lucha por reconocimiento legal y acceso a mercados y a canales de comercialización.

Las redes de apoyo proporcionan un espacio seguro para que las mujeres rurales discutan problemas comunes y busquen soluciones conjuntas. Estas redes no solo refuerzan la solidaridad entre las mujeres, sino que también potencian su capacidad de incidir en las políticas públicas. Al unir sus voces, las mujeres rurales pueden presionar con mayor eficacia para cambios legislativos y políticos que reconozcan y valoren su trabajo y derechos (De Olivera Méndez, 2003; Delgado, 2015; Bentancor Stiffano, 2018; de León, 2019; Martínez Rodríguez, 2020).

Finalmente, un elemento más para impulsar la organización colectiva es su potencial para aumentar la capacidad de las mujeres rurales para generar y ejecutar proyectos que respondan a necesidades locales específicas. Estos proyectos pueden incluir desde iniciativas agrícolas hasta programas de educación y salud, diversificando así las actividades económicas y mejorando la calidad de vida en sus comunidades. La ejecución de proyectos contribuye también a fortalecer la economía local, dándoles a las mujeres rurales un papel clave en sus comunidades como agentes de desarrollo.

Enfoque metodológico

El trabajo adoptó un enfoque metodológico mixto, combinando herramientas cuantitativas y cualitativas para desarrollar un análisis integral de la organización y participación de las mujeres rurales en Uruguay. La metodología fue diseñada para capturar tanto la diversidad de experiencias de las mujeres rurales como las dinámicas territoriales y productivas que influyen en sus actividades organizacionales.

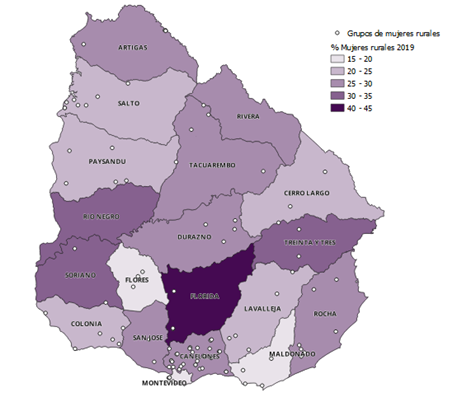

Por un lado, se procesaron datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2019, lo que permitió obtener una visión demográfica y geográfica de las mujeres rurales en Uruguay, brindando un contexto estadístico para la identificación de patrones en su distribución territorial. Operativamente fueron tomadas en cuenta todas las mujeres que se dedican al trabajo agropecuario como actividad primaria o secundaria, o que viven en localidades de menos de cinco mil habitantes (Cardeillac et al., 2016).

Para identificar los grupos de mujeres rurales, se empleó la técnica de bola de nieve, lo cual permitió captar una amplia y diversa red de experiencias organizativas a lo largo del territorio nacional. Este enfoque facilitó el acceso a grupos menos visibles y que no forman parte de redes formales, asegurando que se recogieran experiencias representativas de diferentes contextos rurales. El muestreo comenzó contactando a un pequeño grupo de referentes clave a nivel regional y nacional. Por un lado, representantes de instituciones gubernamentales como las oficinas territoriales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y las áreas de Género y de Desarrollo Rural de las Intendencias Departamentales. Además, se contactó a referentes de organizaciones de 2º grado que compartieron su integración. Estos, a su vez, proporcionaron nuevos contactos garantizando así una expansión progresiva y representativa del universo de estudio. Este proceso fue fundamental para lograr una cobertura más inclusiva y comprender mejor la estructura organizativa de las mujeres rurales.

La recolección de datos incluyó el uso de formularios autoadministrados (ver Anexo) diseñados para recoger información detallada sobre las estructuras organizativas, la integración de los grupos y las actividades productivas y sociales que llevan a cabo. Esta herramienta permitió estandarizar la información sobre los diferentes grupos. A través del contacto con estas mujeres rurales, se logró ampliar la cobertura de las experiencias y desafíos de las mujeres, facilitando la caracterización de las estructuras sociales y económicas que afectan su vida cotidiana y laboral.

Como fue mencionado anteriormente, un elemento central de la metodología fue la colaboración con representantes de instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y departamental. El papel de las instituciones fue decisivo para validar los datos y enriquecer el análisis, ya que su conocimiento del territorio permitió una interpretación más matizada de los resultados. La articulación con actores gubernamentales y no gubernamentales fue fundamental para asegurar la pertinencia y sostenibilidad de los hallazgos del estudio.

Uno de los aspectos metodológicos clave fue el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para georreferenciar los datos recolectados. Este enfoque permitió visualizar la distribución espacial de los grupos de mujeres rurales y sus características socioproductivas en relación con la estructura productiva del país. El análisis espacial facilitó la identificación de patrones y diferencias regionales en cuanto a las dinámicas organizativas y productivas, lo que fue crucial para evaluar la influencia del contexto territorial en las oportunidades y desafíos que enfrentan estos grupos. El SIG no solo visualiza la distribución territorial, sino que también permite un análisis crítico de las desigualdades regionales, reforzando la necesidad de políticas diferenciadas y adaptadas a los contextos locales.

Por último, es importante realizar algunas precisiones. El relevamiento hasta el momento ha sido de carácter exploratorio, sirviendo de plataforma para futuras fases de la investigación, en las que se espera profundizar mediante entrevistas a referentes clave y líderes de los grupos; al tiempo que se espera poder ampliar también el número de grupos activos identificados y georeferenciados. La construcción de un mapa de actores nacionales y departamentales ha sido una pieza central del estudio, dado que permite una mejor comprensión de las interacciones entre los diferentes niveles de gobernanza y los grupos de mujeres rurales. En síntesis, el enfoque metodológico propuesto aporta una perspectiva integral sobre las experiencias organizativas de las mujeres rurales, permitiendo abordar tanto la dimensión territorial como las dinámicas socioeconómicas que condicionan su participación.

Formas de organización y participación de las mujeres rurales en Uruguay

A partir del mapeo georreferenciado realizado en este estudio, se identificaron 81 grupos de mujeres rurales distribuidos por todo el territorio nacional. De estos, solo 19 son grupos mixtos que incluyen la participación de mujeres, mientras que otros 15 no especifican su composición de género.

El patrón geográfico de los grupos muestra una mayor concentración en los departamentos del sur del país, como Canelones, así como en Rocha y Colonia. Estos departamentos presentan una proporción significativa de mujeres rurales, con más del 25 % del total de mujeres residentes en estas áreas. Además, destaca el caso de Salto, con un 21 %. La organización de las mujeres en estas zonas refleja una fuerte relación entre las actividades productivas de la región y las oportunidades de participación colectiva, señalando la importancia de los recursos territoriales y productivos en la creación y sostenibilidad de los grupos.

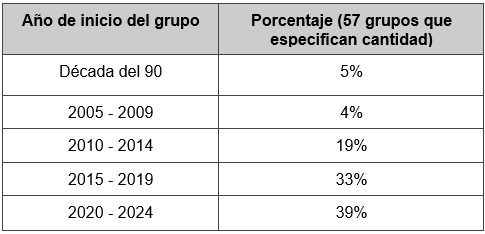

Además, se identificaron cinco grupos (o redes que nuclean a otros grupos) que operan a nivel nacional: la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU), la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay (REDMU), la Red de Mujeres de Agroecología, el Grupo Mujeres Líderes Todas por el Agro y Pampeanas Regenerativas Orientales. También se destacan seis redes que nuclean a mujeres rurales a nivel departamental: Artigas, Canelones, Colonia, Maldonado, Salto, San José y Soriano. En cuanto a la antigüedad de las organizaciones (Tabla 1), los datos revelan que la mayoría de los grupos fueron creados en la última década. El 72 % de los grupos comenzaron sus actividades a partir de 2010, destacándose un crecimiento sostenido desde 2015, lo que sugiere un fortalecimiento reciente de las redes de mujeres rurales. Este fenómeno coincide con el impulso de diversas políticas públicas y programas que buscan promover el asociativismo (Nuñez y Martí, 2024) y dentro de éstas el empoderamiento de las mujeres rurales.2

Entre los grupos más longevos se encuentran la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU) y la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay (REDMU),3 creados en la década de 1990 y que nuclean, en ambos casos, a grupos de mujeres en diferentes puntos del territorio nacional.

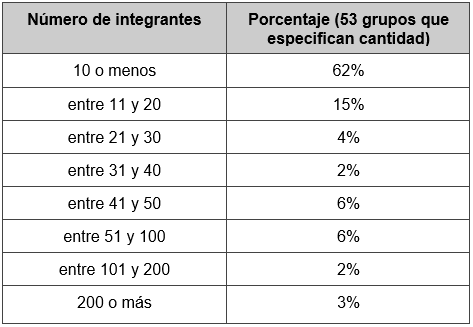

El tamaño de los grupos también refleja la diversidad organizativa de las mujeres rurales (Tabla 2). Casi dos tercios de los grupos tienen 10 o menos integrantes, lo que indica una tendencia hacia la formación de grupos pequeños, probablemente debido a la proximidad geográfica y las redes locales. Sin embargo, un 23 % de los grupos reportan tener más de 21 integrantes, y algunos llegan a agrupar a más de 100 mujeres, especialmente en redes departamentales que permiten una mayor articulación territorial. La prevalencia de estos grupos más amplios (que tienen una representación nacional o regional de grupos locales) sugiere la existencia de iniciativas con mayor capacidad de influencia y sostenibilidad, lo que es clave para el fortalecimiento de sus actividades productivas y sociales.

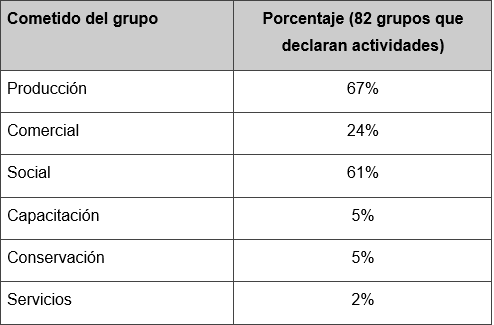

En términos de actividades, el 67 % de los grupos se dedican principalmente a la producción, mientras que el 72 % combina actividades productivas con actividades comerciales, lo que refleja un esfuerzo por parte de las mujeres rurales para generar ingresos y mejorar su autonomía económica (Tabla 3). A esto se suman actividades con fines sociales en el 61 % de los grupos, lo que subraya la importancia de los objetivos comunitarios y de apoyo mutuo en las dinámicas organizativas. En menor medida, algunas agrupaciones se dedican a la capacitación, la conservación del medio ambiente y los servicios como el turismo rural, lo que evidencia la diversificación de los roles y actividades de las mujeres rurales dentro de sus comunidades. Este análisis permite visibilizar cómo la organización de las mujeres en el ámbito rural no solo responde a necesidades productivas, sino que también abarca dimensiones sociales y comunitarias que buscan mejorar sus condiciones de vida y promover su autonomía.

La participación en actividades económico-productivas se concentra mayoritariamente en la producción agrícola y la comercialización de productos en ferias locales, mientras que otras actividades como la producción ganadera, la elaboración de artesanías, productos gastronómicos, apicultura y costura, juegan un papel secundario pero relevante en la diversificación económica de las mujeres rurales. Estos datos reflejan cómo las agrupaciones permiten a las mujeres acceder a mercados que, de otro modo, estarían fuera de su alcance individual, promoviendo la comercialización de productos y servicios de manera más eficiente y sostenible.

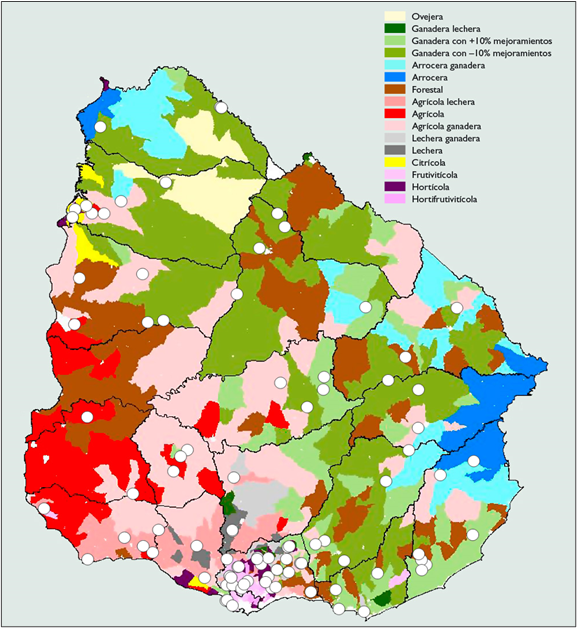

La distribución de los grupos en el territorio y las actividades que realizan guardan relación con las regiones agropecuarias del territorio nacional (Figura 2). Si bien vale la pena aclarar que las zonas productivas identificadas la figura 22 corresponden al último Censo General Agropecuario (CGA) realizado en 2011, y por ende se encuentran desactualizadas, son útiles para realizar una aproximación a la grupalidad enmarcada en los territorios, considerando el perfil productivo de estos por ser el dato más reciente con el que se cuenta. Las zonas con una mayor concentración de grupos corresponden a aquellas con una fuerte impronta agrícola y ganadera, como Canelones, donde la producción familiar tiene un peso social y económico destacado. Asimismo, en las zonas dedicadas a la lechería, agricultura y ganadería, como las áreas de Colonia y Rocha, la presencia de grupos organizados de mujeres también es notable.

Por otro lado, las áreas forestales, especialmente en el norte y noreste del país, presentan una menor cantidad de grupos organizados de mujeres, lo que se alinea con la expansión de la industria forestal en esas regiones, un sector que ha desplazado la producción familiar4 y ha generado barreras más altas de entrada para las pequeñas productoras rurales. Un fenómeno similar se observa en la región este, dedicada a la actividad arrocera, donde también se evidencia una baja representación de mujeres rurales organizadas. Estos patrones geográficos sugieren que la estructura productiva de cada región influye de manera significativa en las oportunidades para la organización colectiva de las mujeres.

El acceso al financiamiento ha sido un factor clave para la sostenibilidad de estos grupos, ya que el 54% de ellos reporta haber recibido algún tipo de apoyo financiero. Entre estos programas se encuentran iniciativas como "Tierra de Mujeres", del Instituto Nacional de Colonización (INC), "Somos Mujeres Rurales" y "Más agua y más valor", del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y otros fondos de cooperación internacional. Estos apoyos han fomentado la creación de nuevos grupos y han sido cruciales también para mantener su funcionamiento, permitiendo que amplíen sus actividades. Esto refuerza el papel de las políticas públicas en el desarrollo del asociativismo rural.

Sin embargo, un aspecto a considerar es que solo el 28 % de los grupos contactados cuenta con personería jurídica, lo que indica que el asociativismo en el medio rural uruguayo sigue siendo, en su mayoría, de carácter informal. La personería jurídica es una herramienta que podría fortalecer la capacidad de las mujeres rurales para acceder a financiamiento, negociar colectivamente y formalizar sus actividades, lo que evidencia una oportunidad de mejora en el marco legal y organizativo que rodea a estas agrupaciones.

El análisis de las formas de participación y estructuras organizativas de las mujeres rurales en Uruguay muestra una diversidad de enfoques, adaptados a las realidades locales y a las dinámicas productivas del territorio. Los datos sugieren que las mujeres rurales han procurado, a través del asociativismo, mejorar sus condiciones económicas, pero además construir redes de apoyo que promueven la cohesión social y el empoderamiento colectivo. Sin embargo, persisten desafíos importantes en términos de formalización, acceso a recursos y sostenibilidad a largo plazo, lo que exige una mayor atención por parte de las políticas públicas y las iniciativas de desarrollo rural.

Impactos sobre la autonomía económica y social de las mujeres rurales

Los resultados de este trabajo permiten considerar el papel crucial que desempeña el asociativismo en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres rurales en Uruguay. Tal como muestran las cifras, el crecimiento reciente en la formación de grupos organizados de mujeres no puede explicarse tan solo como respuesta a las políticas públicas que promueven la participación, sino también como una estrategia utilizada por las mujeres para superar las barreras económicas, sociales y culturales que enfrentan. Las agrupaciones permiten a las mujeres acceder a recursos económicos y productivos, al tiempo que les proporcionan una plataforma para desarrollar vínculos sociales y fortalecer sus capacidades organizativas y de negociación.

La participación en actividades productivas, especialmente en la agricultura y la comercialización de productos a través de ferias locales, ha permitido a muchas mujeres rurales mejorar sus ingresos y ampliar su acceso a los mercados. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que señalan que la organización colectiva facilita la creación de economías de escala y reduce los costos de transacción, brindando a las mujeres la oportunidad de negociar mejores precios y condiciones para sus productos (Deere y León, 2019; Cantieri et al., 2015; Viera, 2012; Chiappe, 2006; De Olivera Méndez, 2003). Sin embargo, los datos también revelan que las mujeres rurales enfrentan obstáculos importantes, como la limitada escala de producción y la concentración de poder en manos de grandes corporaciones, que tienden a controlar los recursos más valiosos, como el acceso a la tierra y el agua.

La menor presencia de grupos organizados en las regiones forestales y arroceras, donde predominan las grandes empresas y explotaciones extensivas, sugiere que las oportunidades para el asociativismo están influenciadas por la estructura productiva de las regiones. Estas áreas presentan mayores barreras de entrada para las mujeres rurales, lo que limita su capacidad de formar asociaciones efectivas. En este sentido, los hallazgos apuntan a la necesidad de intervenciones diferenciadas y adaptadas a las condiciones locales para facilitar la integración de las mujeres en sectores dominados por grandes actores económicos. Las políticas públicas que fomentan la diversificación productiva y el acceso a recursos deben ser priorizadas en estas regiones para garantizar una mayor equidad.

El análisis también destaca que la mayoría de los grupos combinan actividades productivas con actividades sociales, lo que refleja una visión del asociativismo como una estrategia económica y también como un mecanismo de cohesión social. Las redes de apoyo mutuo y la creación de espacios de participación social permiten a las mujeres rurales enfrentar colectivamente problemáticas como la precariedad laboral, la falta de acceso a cuidados y las desigualdades de género en sus hogares. Este hallazgo está en línea con estudios que sugieren que las redes de apoyo entre mujeres contribuyen a fortalecer su capacidad para incidir en las dinámicas comunitarias y de toma de decisiones (Mascheroni y Riella, 2016; Espino, 2010).

En línea con lo que algunos estudios sugieren (Camors, 2023 y 2021; Deere y León, 2019; Chiappe et al., 2017; Courdin, et al., 2010; Molyneux, 2002; Florit, Sarli & Scavarelli, 2023; Florit y Piedracueva, 2017), a pesar del impacto positivo de estas redes, persisten desafíos importantes, especialmente en lo que respecta a la formalización de los grupos. El hecho de que solo el 28 % de los grupos cuenten con personería jurídica indica que gran parte del asociativismo rural sigue operando en la informalidad. Esto limita su acceso a financiamiento y a otros recursos institucionales que podrían fortalecer sus actividades. Las políticas que promuevan la formalización y que faciliten el acceso a herramientas legales y financieras adecuadas son cruciales para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones y ampliar su impacto en el largo plazo.

Los hallazgos del estudio también reflejan las dificultades culturales y estructurales que siguen afectando la participación de las mujeres rurales en las agrupaciones. Las normas patriarcales, que restringen la movilidad y el acceso a la educación, así como la concentración de la propiedad de la tierra en manos de varones, siguen siendo barreras significativas para la autonomía de las mujeres. Estas limitaciones culturales afectan la capacidad de las mujeres para integrarse en asociaciones, pero también contribuyen a perpetuar la división sexual del trabajo, que asocia a las mujeres al ámbito doméstico y reproductivo y a los varones al productivo (Espino, 2010).

Estos resultados sugieren que las intervenciones no siempre están alineadas con las necesidades específicas de las mujeres rurales o no consideran suficientemente las estructuras de poder locales y la vocación productiva de las regiones, por lo que deberían ser más personalizadas y sensibles al contexto local para ser efectivas. En este sentido, uno de los aspectos clave a lo que este estudio procura aportar es hacia el redimensionamiento del impacto de las estructuras socioeconómicas locales y los procesos de desarrollo diferenciados territorialmente, en las actividades y el éxito de las organizaciones de mujeres rurales.

A pesar de estos obstáculos, los datos muestran que, cuando las mujeres logran organizarse, superan muchas de estas barreras mediante la creación de redes horizontales y el uso compartido de recursos. Esto es particularmente visible en los casos donde los grupos han logrado acceder a financiamiento, ya que estas oportunidades permiten que las mujeres consoliden sus actividades productivas y adquieran mayor visibilidad dentro de sus comunidades. No obstante, persiste la necesidad de que las intervenciones y programas gubernamentales consideren con mayor sensibilidad los contextos locales y los factores de género que condicionan la participación, asegurando que las políticas se adapten a las realidades específicas de las mujeres en cada región.

Los resultados del estudio señalan la importancia de crear políticas públicas que promuevan un desarrollo rural más inclusivo y equitativo, donde el rol de las mujeres sea plenamente reconocido y valorado. Una de las estrategias más importantes es el fortalecimiento de los programas de financiamiento y capacitación, que permitan a los grupos de mujeres rurales consolidar y expandir sus actividades hacia nuevas áreas productivas. Esto es crucial, sobre todo en las regiones donde el avance de las grandes corporaciones ha reducido las oportunidades de participación colectiva. Del mismo modo, la falta de acceso a recursos colectivos y el limitado soporte institucional pueden hacer que la organización colectiva parezca menos viable o atractiva. Las asociaciones de mujeres a menudo dependen del acceso compartido a recursos y redes de apoyo que pueden ser obstaculizados por la estructura económica dominante. Esta observación sugiere que los modelos de desarrollo y empoderamiento femenino no pueden ser completamente efectivos sin considerar la estructura económica y los patrones de propiedad de la tierra.5

Además, también en esto pesan las antes mencionadas normas culturales y las expectativas de género existentes en la sociedad, que pueden desalentar la participación activa de las mujeres en grupos, especialmente en contextos donde se valora más la autonomía individual. Aunque las estrategias individuales pueden permitir a las mujeres un control directo sobre sus ingresos y decisiones laborales, esto también puede limitar su capacidad para acceder a beneficios más significativos que se obtienen a través de la acción colectiva. Además, es fundamental fomentar la creación de mercados locales y canales de comercialización para los productos de los grupos de mujeres, promoviendo circuitos económicos más sostenibles y equitativos.

Los hallazgos de este estudio refuerzan la importancia de integrar las necesidades y perspectivas de las mujeres rurales en las políticas de desarrollo rural. Su participación es clave para mejorar sus propias condiciones de vida y asegurar la sostenibilidad de las economías rurales. Las mujeres rurales desempeñan un papel crucial en la producción agrícola y en el mantenimiento de las redes comunitarias, lo que las convierte en actores fundamentales para un desarrollo más equitativo e inclusivo.

Sin embargo, para que estas estrategias sean verdaderamente efectivas, las políticas públicas deben adoptar un enfoque más contextualizado y adaptado a las realidades locales de las mujeres rurales. Esto implica reconocer las diferencias regionales, los distintos modelos productivos y las estructuras de poder que afectan las oportunidades de participación. Solo a través de intervenciones sensibles y diferenciadas se podrá garantizar que las mujeres rurales tengan las herramientas necesarias para contribuir plenamente al desarrollo sostenible de sus comunidades.

Reflexiones finales

Este estudio proporciona un primer acercamiento a las diversas formas de organización y participación colectiva de las mujeres rurales en Uruguay, destacando el impacto que estas estructuras tienen sobre sus condiciones de vida y su autonomía económica y social. A través del análisis de los datos recolectados, se pone en evidencia la importancia del asociativismo como una estrategia para mejorar el acceso a recursos productivos, pero también como un mecanismo de cohesión social que fortalece las redes comunitarias y permite a las mujeres enfrentar colectivamente las barreras estructurales que limitan su desarrollo.

Uno de los principales hallazgos del estudio es la diversificación de actividades que realizan los grupos de mujeres rurales, que van más allá de la producción agrícola para abarcar dimensiones comerciales, sociales y de capacitación. Este enfoque multidimensional subraya la versatilidad y adaptabilidad de las mujeres rurales frente a las dificultades económicas y sociales que enfrentan. Sin embargo, también se identifica la necesidad de fortalecer el acceso a recursos formales, como la personería jurídica y el financiamiento, para asegurar que estas iniciativas puedan expandirse y sostenerse a largo plazo.

El análisis territorial revela que la distribución de los grupos de mujeres rurales está profundamente influenciada por la estructura productiva y la concentración de poder en determinadas regiones del país. Las zonas dominadas por grandes empresas, como las áreas forestales y arroceras, presentan una menor presencia de grupos organizados, lo que refleja las barreras estructurales que enfrentan las mujeres en estos contextos. Estos hallazgos sugieren que las políticas públicas deben ser más diferenciadas y sensibles al contexto local, reconociendo las distintas realidades productivas y sociales que enfrentan las mujeres rurales en cada región.

En este sentido, una de las principales recomendaciones de este estudio es el diseño de políticas públicas más inclusivas y equitativas, que promuevan el empoderamiento de las mujeres rurales a través del acceso a recursos económicos, al tiempo que se viabilicen espacios de participación que fomenten su liderazgo y capacidad de decisión. El fortalecimiento de las redes de asociativismo y la creación de circuitos económicos locales, que permitan a las mujeres comercializar sus productos de manera más equitativa, son medidas clave para garantizar un desarrollo rural más inclusivo.

Además, es crucial que las intervenciones públicas tomen en cuenta las dinámicas de poder y las normas culturales que perpetúan la subordinación de las mujeres en el ámbito rural. La división sexual del trabajo, que sigue asignando a las mujeres roles reproductivos y domésticos, debe ser abordada con programas específicos que promuevan una mayor equidad en la distribución de responsabilidades tanto en el hogar como en la esfera productiva. Esto requiere un esfuerzo concertado por parte del Estado, las organizaciones sociales y las propias comunidades rurales para transformar las relaciones de género y promover un desarrollo más equitativo.

Los resultados de este estudio refuerzan la idea de que las mujeres rurales son clave para la sustentabilidad económica y social de las áreas rurales. Su participación contribuye al fortalecimiento de las economías locales, al tiempo que tiene el potencial de transformar las estructuras de poder tradicionales y fomentar una mayor equidad en la distribución de recursos y oportunidades. Sin embargo, para que estos procesos sean verdaderamente efectivos, es necesario seguir avanzando en la construcción de políticas públicas más inclusivas que reconozcan la diversidad de realidades que enfrentan las mujeres rurales y que ofrezcan soluciones adaptadas a sus necesidades.

La promoción de un desarrollo rural inclusivo y sostenible pasa necesariamente por el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en estas comunidades. En este sentido, es fundamental seguir investigando y profundizando en el análisis de las dinámicas organizativas y productivas de las mujeres rurales, para así generar conocimiento que permita visibilizar sus contribuciones y también la creación de políticas más justas y equitativas. Este estudio, si bien es un primer paso, pretende ser la base para futuras investigaciones que aborden con mayor profundidad la complejidad y riqueza de las experiencias de las mujeres rurales en Uruguay.

Referencias bibliográficas

Benería, L. (1981). Reproducción, producción y división sexual del trabajo. Mientras tanto, (6), 47-84.

Bentancor Stiffano, F. (2018). Enredadas: un análisis sobre la participación de las mujeres en el cooperativismo uruguayo desde la mirada de las dirigentes (Tesis de grado Licenciatura en Trabajo Social). Facultad de Ciencias Sociales UdelaR. Montevideo, Uruguay.

Camors, V. (2021). El Estado y sus efectos: etnografía del encuentro entre las burocracias locales y las mujeres rurales en Uruguay. En XII Congreso Argentino de Antropología Social (CAAS). La Plata, junio, julio y septiembre de 2021.

Camors, V. (2023). El hacer cotidiano de las políticas de tierras Sobre los (des) encuentros entre las burocracias estatales y las mujeres rurales en Uruguay (Tesis Doctoral). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR. Montevideo, Uruguay.

Cantieri, R., González, N., Sans, I. y Vidal, L. (2015). Recreando espacios de encuentro y participación con mujeres productoras rurales en el este del territorio uruguayo. En V Congreso Latinoamericano de Agroecología-SOCLA (La Plata, 2015).

Cardeillac, J., Mascheroni, P. y Vitelli, R. (2016). Investigación sobre definición operativa de la población «rural» con fines estadísticos en Uruguay. Montevideo: FAO, Departamento de Sociología/FCS, Instituto Nacional de las Mujeres/Mides.

Chiappe, M., Dorrego, A. y Argandoña, B. E. (2017). La soberanía alimentaria desde y para las mujeres en América latina: los casos de Bolivia y Uruguay. Seminário Internacional Fazendo Gênero, 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos), Florianópolis.

Chiappe, M. (2006). Un camino colectivo de mujeres rurales hacia el desarrollo: la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU). Agricultura, sociedad y desarrollo,3(1), 57-75.

Courdin, V., Dufour, A. y Dedieu, B. (2010). Las mujeres en las explotaciones familiares lecheras: análisis de situaciones francesas y uruguayas. Agrociencia (Uruguay), 14(1), 55-63.

De León, K. (2019). Abriendo Surcos 1986 - 1996. Registro de una experiencia exitosa de antropología rural en clave de género y medio ambiente en el noreste de Canelones, Uruguay. Santiago de Chile.

De Olivera Méndez (2003). Red de grupos de mujeres rurales del Uruguay: una instancia para el desarrollo (Tesis de grado Licenciatura en Sociología). Facultad de Ciencias Sociales UdelaR. Montevideo, Uruguay.

Deere, C. D. & León, M. (2019). Rural women and state policy: Feminist perspectives on Latin American agricultural development. Routledge.

Delgado, S. (2015). La Organización Cooperativa de Mujeres Productoras en el Medio Rural. Estudio de caso, Cooperativa Calmañana (Tesis de grado) Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales UdelaR. Montevideo, Uruguay.

Espino, A (coord), Amarante, V, Azar P, Machado, A, Salvador, S, Tenenbaum, V (2021) “Las desigualdades de género y la ciencia económica. La perspectiva de la economía feminista” Universidad de la República. Comisión Sectorial de Enseñanza, 2021. 181 p. (Manuales didácticos / Comisión Sectorial de Enseñanza). Montevideo, Uruguay.

Espino, A. (2010). Economía feminista: enfoques y propuestas. Montevideo: Instituto de Economía.

FAO (2024). Guía de apoyo a la comercialización para cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural del Uruguay. Montevi-deo. https://doi.org/10.4060/cd0916es

Florit, P., Sarli, V. & Scavarelli, P. (2023). Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias: construcción e implementación. Anuario OPYPA. Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

Florit, P. y Piedracueva, M. (2017). Tierras estatales y desigualdad de género en Uruguay. Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, (12), 141-160.

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) (2018). La cotitularidad de la tierra en el Instituto Nacional de Colonización de Uruguay”. INC, IICA. Montevideo, Uruguay. Disponible en: https://www.colonizacion.com.uy/visualizar-contenido/-/asset_publisher/RtdLVJCczp5a/document/id/91613?inheritRedirect=false

Instituto Nacional de Colonización (2021). “Reporte. Género en el INC. Resultados de las políticas de acceso a la tierra y procesos institucionales”. Primera edición.

INC (Instituto Nacional de Colonización) (2019). “Documento Nº 3: Acceso a la tierra desde una perspectiva de género Unidad de Seguimiento y Evaluación de Procesos Colonizadores Asistencia Técnica y Desarrollo de las Colonias – Género y Generaciones”.

INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres) (2007). Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Políticas públicas hacia las mujeres. 2007 - 2011, Uruguay. Montevideo. INMUJERES – MIDES.

Instituto Plan Agropecuario (s/f). La titularidad conjunta en tierras del Instituto Nacional de Colonización es ley. Revista Plan Agropecuario, 172. Disponible en: https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/187_2888.pdf

Instituto Plan Agropecuario (s/f). Relatos de la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay. Revista Plan Agropecuario, 170. Disponible en: https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/185_2845.pdf

Ley N.° 19.781 (2019). Modificación del Artículo 7° de la Ley 11.029 relativo a la cotitularidad de tierras adjudicadas por el Instituto Nacional de Colonización. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19781-2019/1

Martínez Rodríguez, I. (2020). Mujeres en la agricultura familiar: aportes para la construcción de desarrollo rural. Estudio de caso del colectivo de mujeres rurales “con los pies y las manos en la tierra, San Antonio, Canelones (Tesis de grado). Facultad de Agronomía, UdelaR. Montevideo, Uruguay.

Mascheroni, P. (2021). Ruralidad, cuidados y políticas públicas. Reflexiones a partir del caso de Uruguay. Revista de Ciencias Sociales, 34(49), 35-62.

Mascheroni, P. y Riella, A. (2016). La vulnerabilidad laboral de las mujeres en áreas rurales. Reflexiones sobre el caso uruguayo.Revista de Ciencias Sociales, 29(39), 57‑72.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (2014). Resolución N.° 219/2014 de Productor Familiar. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/institucional/normativa/resolucion-n-219014-resolucion-2192014-productor-familiar

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (2014). Resolución N.° 397/14 Manual de manejo de bosque nativo Nuevo seguro para la granja. https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/sites/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/files/documentos/publicaciones/libro-manual_de_bosque.pdf

Molyneux, M. (2002). Gender and the silences of social capital: Lessons from Latin America. Development and change, 33(2), 167-188.

Nuñez, V. y Martí, J. P. (2024). Acceso a la tierra, asociativismo y colonización. Entre la innovación, el fomento cooperativo y la herencia institucional. (Versión preliminar). Ponencia presentada en el VIII Congreso Latinoamericano de Historia Económica, Montevideo.

Piñeiro, D., Vitelli, R. y Cardeillac, J. (2013). Un examen de las relaciones de género en el medio rural. Relaciones de género en el medio rural uruguayo: inequidades “a la intemperie”. Comisión Sectorial de Investigación Científica. https://nesauruguay.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/10/relaciones-de-gc3a9nero-en-el-medio-rural-uruguayo.pdf#page=49

Viera Cherro, M. (2012). Mirarse y ser vistas: Objetivación de dos colectivos de mujeres rurales. Andamios, 9(19), 337-358.

Vitelli, R. (2003). La situación de las mujeres rurales en Uruguay. Montevideo, Uruguay. FAO.

Vitelli, R. (2017). El trabajo de las mujeres rurales en uruguay después de dos décadas de transformaciones. In Ponencia presentada en el XXXI Congreso ALAS, Uruguay, Montevideo.

Anexo

Relevamiento de grupos de mujeres rurales Colectivo Interdisciplinario sobre Mujeres y Ruralidad

Contacto: ceimur@cienciassociales.edu.uy

Notas

Información adicional

El texto se realiza en coautoría. Todas las autoras fuimos partícipes de todo el proceso de trabajo; nos hemos desempeñado en investigación y en la escritura, revisión y edición del artículo.

Recepción: 24 Octubre 2024

Aprobación: 06 Febrero 2025

Publicación: 01 Abril 2025