Mundo Agrario, abril - julio 2025, vol. 26, núm. 61, e276. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, abril - julio 2025, vol. 26, núm. 61, e276. ISSN 1515-5994Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

IdIHCS (UNLP-CONICET)

Centro de Historia Argentina y Americana

Mundo Agrario, abril - julio 2025, vol. 26, núm. 61, e276. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, abril - julio 2025, vol. 26, núm. 61, e276. ISSN 1515-5994Artículos

Fiestas costumbristas en Chile: ¿un patrimonio cultural en crisis?

Resumen: Se analiza el impacto de la masificación en las celebraciones asociadas a las Fiestas Patrias en las regiones Metropolitana, de Los Ríos y de Aysén, donde se realizó un trabajo de observación etnográfica del museo vivo (venta de artesanías), el patio de comidas típicas y la propuesta artística (música, danza, teatro). La comparación permite interpretar el papel de las identidades regionales en la gestión de los recursos patrimoniales. En las fiestas de carácter masivo hay una desvaloración de las artesanías y la gastronomía locales que se repite en el campo artístico, en el que la música masiva popular opera en detrimento de los artistas y la música regional. Esta pérdida es directamente proporcional al tamaño del mercado recreacional de las fiestas y a la raigambre identitaria, y se halló que las celebraciones regionales presentan ventajas en la protección del patrimonio. Se sugieren líneas de acción orientadas a un mejor resguardo de la riqueza cultural regional.

Palabras clave: Fiestas costumbristas, Patrimonio, Gastronomía, Artesanía, Música popular.

Traditional celebrations in Chile: A cultural heritage in crisis?

Abstract: The impact of massification on the festivities associated with national holidays in the Metropolitan, Los Ríos and Aysén regions is analyzed. The comparison allows us to interpret the role of regional identities in heritage management. An ethnographic observation work was carried out of the living museum (sale of crafts), the typical food court, and the artistic proposal (music, dance, theater). In mass festivals there is a devaluation of local crafts and gastronomy, which is repeated in the artistic field: mass music popular operates to the detriment of regional artists and music. This loss is directly proportional to the size of the recreational market associated with the festivals and to the identity roots, finding that regional celebrations present advantages in the protection of heritage. Lines of action are suggested aimed at better safeguarding the regional cultural wealth.

Keywords: Traditional festivals, Heritage, Gastronomy, Craft, Popular music.

Introducción

Las fiestas costumbristas constituyen un recurso patrimonial cuya celebración moviliza a una comunidad que puede reconocer en ellas los íconos de su propia identidad. Son instancias que, en la perspectiva de García Canclini (1999), expresan la solidaridad de quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifican, a la par de ser un lugar de complicidad social. En un contexto donde tales recursos exceden sus funciones identitarias para constituirse en oportunidades de ingresos económicos para las comunidades locales, se acrecienta la tensión entre su valor patrimonial y su valor económico. La pregunta que intentamos responder es cuándo, al convertirse la fiesta en un recurso económico, deja de ser patrimonial. Entendemos el concepto de lo patrimonial desde una perspectiva procesual en el sentido en que lo subraya Mónica Lacarrieu (2023): no se trata de la fiesta sino de los procesos a través de los que se construyen sus valores patrimoniales. El patrimonio, desde esta perspectiva, constituye fuente identitaria, ejercicio práctico, conocimiento de los actores y, además, importa un proceso diferencial de apropiación de los bienes culturales tangibles e intangibles (García Canclini, 1999; Mariano y Endere, 2017; Prats, 2000). La realización de estas fiestas, en el contexto de las celebraciones patrias, pone en juego las múltiples posibilidades que a las comunidades se les presentan en términos de su identidad, economía y cohesión social, considerando los procesos de negociación en los que se conjugan diferentes valores y sentidos. Siguiendo a Lacarrieu (2023), nos preguntarnos acerca de cuáles son los procesos de apropiación que los sujetos hacen de su patrimonio a partir de su participación en aquellas fiestas.

Para responder el interrogante, exploramos la gradiente que, en el contexto de las fiestas costumbristas celebratorias de las Fiestas Patrias, va entre el polo mercantil y el polo de valor patrimonial, identificando los nudos críticos en los que el desarrollo de lo uno actúa en detrimento de lo otro. Aquí sugerimos que las escalas en las que estas fiestas operan son decisivas para mantener o no su sello patrimonial. Este sello, en esta perspectiva, se corresponde con el control que los actores locales ejercen sobre sus recursos patrimoniales (Bonfil, 1991). Sobre esta base se puede, adicionalmente y en términos de gobernanza, definir los marcos en los que las organizaciones y las autoridades locales pueden incidir, a fin de contribuir al resguardo de bienes que son sustantivos para la continuidad de comunidades locales que, de lo contrario, se ven desplazadas de los lugares a los que dieron vida.

En Chile, las fiestas costumbristas se destacan por su alta convocatoria y su notable legitimidad social, especialmente aquellas que tienen su origen en la adoración de alguna figura religiosa o con motivo de las Fiestas Patrias. En virtud de su raigambre, las fiestas se articulan en torno a un objeto de celebración —una figura religiosa, un acontecimiento histórico, una faena agrícola—, lo que va dando lugar a un hecho social de dimensiones crecientes, en el que se prefiguran los ejes de las celebraciones actuales. Estos ejes se condicen con tres columnas fundamentales de una fiesta costumbrista: el museo vivo o exhibición de las artes y artesanías locales, el patio de comidas y la propuesta artística. En el museo vivo se exponen y ofrecen a la venta productos típicos que tienen un valor cultural, histórico y simbólico para las comunidades locales. Se trata de un lugar propicio para dar a conocer y difundir saberes, tradiciones y patrimonios locales que son preservados y practicados cotidianamente por las comunidades del país. En el segundo, el patio de comidas, se manifiestan la gastronomía y las tradiciones culinarias ofrecidas a los visitantes durante su permanencia en los lugares de celebración. El tercero, la propuesta artística, se expresa en música, danza, teatro y otras expresiones que evocan el carácter celebratorio de la fiesta. La conjunción de estos tres ejes contribuye a la constitución y preservación de las identidades locales y, en la actualidad, prestan un servicio no menor a la protección del patrimonio cultural intangible y a la propia identidad regional (Rodríguez, 2021).

A continuación, se define la fiesta y, luego, se presenta el estado del arte de la investigación, que decanta con el planteamiento de la pregunta que conduce el presente artículo. Posteriormente, se desarrolla la estrategia metodológica empleada para analizar tres fiestas que se constituyen en los casos de estudio, realizadas en el marco de las Fiestas Patrias en Chile, en distintas regiones del país. En la Región Metropolitana, “Providencia a la Chilena”, organizada por el municipio de Providencia en el Parque Inés de Suarez el 18 y 19 de septiembre; en la Región de Los Ríos, en la comuna de Valdivia, la "Fiesta de las Tradiciones y Fonda Familiar", realizada por el municipio de esa ciudad desde el 15 al 19 de septiembre; y en la Región de Aysén, en la comuna de Coyhaique, donde se realiza la fiesta “Coyhaique Entre Mate y Cueca”, en el Parque Urbano desde el 15 al 19 de septiembre, organizada también por el municipio local. Respecto de los resultados, se identifica –con algunas variaciones– una tendencia general de estandarización y pérdida cultural, producida por la creciente presencia de potenciales consumidores y del mercado que ello genera para bienes de producción industrial. Tales variaciones son de interés para los fines de la definición de iniciativas que propendan a un mejor resguardo de las producciones y creaciones locales, al desarrollo regional y al fortalecimiento cultural de las identidades de quienes son protagonistas de estas fiestas.

Las fiestas costumbristas

La celebración de las Fiestas Patrias encuentra su origen como acto celebratorio de la Independencia nacional, y ellas han congregado en los dos siglos siguientes a los distintos sectores de la sociedad chilena. En esa fiesta, conocida popularmente como el Dieciocho, la fonda o ramada –empalizada cubierta de ramas– es el escenario que aglutina a cantoras y bailarines en torno al baile de la cueca, mientras las y los asistentes gozan de los asados de carne y del vino que abunda en estas fiestas (Peralta, 2007; Skewes, 1998). Estas celebraciones son un momento privilegiado en la vida de una comunidad. Constituyen, al igual que los carnavales, instancias para comprender los distintos modos de enunciar la mitología y de la forma como los colectivos construyen sus identidades, y también del modo como solventan sus formas de vida (Mariano y Endere, 2017). La fiesta es una interrupción de la vida cotidiana que da paso a un espacio liminar donde a los actores se les exime de sus obligaciones y responsabilidades con el fin de subsumirse en el colectivo (Turner, 1980; van Gennep, 2013). En estos contextos son habituales los actos performáticos que facilitan la comunicación del saber social, de la memoria y de la identidad de los grupos involucrados (Taylor, 2012). Las fiestas, siguiendo a Turner (1980), tienen la prodigiosa virtud de tornar lo obligatorio en deseable, función que cumplen impregnando de emociones el ambiente celebratorio. El caso de las celebraciones de las festividades patrias mediante fiestas costumbristas representa una ocasión propicia para, junto con revalorizar la identidad nacional, dar paso a la generación de mercados propicios, sea para los actores locales, sea para la inversión de empresarios externos a las comunidades. Esta es la forma concreta que adopta la tensión entre lo global y lo local en el campo de las economías comunitarias. Por lo mismo, este es un ámbito privilegiado para la observación y análisis del interjuego de intereses y valores que los distintos grupos participantes despliegan en su desarrollo; es, en consecuencia, un ámbito propicio para el análisis situacional (Gardini y Rimoldi, 2021).

Así, las fiestas permiten consolidar la identidad del grupo y preservar los recursos materiales y simbólicos propios que forman parte de su patrimonio; se trata de celebraciones que cíclicamente reactualizan los lazos comunitarios, y que en la actualidad se constituyen en un fenómeno de creciente interés en Iberoamérica por sus fuertes implicancias sociales, económicas y culturales (Nogueras-Edo, 2023; Rodríguez, 1982). En un contexto de globalización, las celebraciones locales se ven progresivamente enfrentadas a tensiones que amenazan con trastrocar su sentido, con lo que permanece abierta la pregunta sobre las condiciones que facilitan o no su desarrollo en términos del control cultural (Bonfil, 1991) que sus protagonistas puedan ejercer en su despliegue. Tres son los aspectos que se ven involucrados en este contexto: la vertiginosa transformación del repertorio patrimonial, la necesidad de ese patrimonio en términos de identidades colectivas y el desplazamiento del sentido de lo patrimonial hacia las necesidades del cuerpo social (Purchla, 2022). En este último sentido, las fiestas tradicionales populares y costumbristas se han convertido en motores del desarrollo territorial y referentes de la vida social, cultural y económica de las zonas rurales (Skewes et al., 2021; Torres y Ordóñez, 2021).

Celebraciones como el fin de cosecha o las fiestas cívico-religiosas (Mateo y Ferreira, 2021; Aguilera, 2021) contribuyen a fortalecer el tejido social con la renovación de los vínculos entre los miembros de las comunidades locales (Skewes et al., 2021; Rodríguez, 2021) y a promover el desarrollo rural a través del turismo patrimonial (Negrín, 2021; Pérez-Winter, 2021). Estas celebraciones representan aportes importantes para la visibilización, promoción y puesta en valor de la identidad popular (Duarte, 2021; Aguilera, 2021), el patrimonio inmaterial y los productos típicos agroalimentarios (Elías Pastor, 2021; Negrín, 2021; Jiménez, 2021; García-Álvarez, 2021; Islas-Moreno et al., 2021; Rodríguez, 2021; Pérez-Winter, 2021; Rocha, 2021), y el aporte al mejoramiento de la salud (Torres y Ordoñez, 2021; Rodríguez, 2021; Aguilera, 2021). A ello se suma su relevancia como espacio para el desarrollo de los artistas locales, que encuentran el lugar que les niega la industria cultural (Rodríguez, 2021; García y Greco, 2021; Jiménez, 2021; Negrín, 2021), junto a la intensificación de las cadenas cortas de abastecimiento, la biodiversidad y la seguridad alimentaria (Corrales, 2021). No obstante, a pesar del estrecho vínculo que estas fiestas tienen con las creaciones y productos locales, en la generalidad de los casos son invisibilizadas por la sociedad de masas (Favero, 2021).

Estado del arte y la pregunta de investigación

Los estudios de las fiestas populares y costumbristas se han focalizado en el impacto socioeconómico (Corrales, 2021; Torres y Ordoñez, 2021), y en la religiosidad y la valoración patrimonial vinculadas a estas fiestas (Aguilera, 2021; Corrales, 2021; Mateo y Ferreyra, 2021; Negrín, 2021). Algunos estudios latinoamericanos que interrogan el papel de las fiestas en la valorización de los productos locales han distinguido entre las fiestas populares, surgidas de abajo hacia arriba, por iniciativa popular, de las celebraciones construidas de arriba hacia abajo, impulsadas por la industria y el Estado, orientadas a causar impacto en los medios de comunicación, promover el turismo receptivo y el consumo de productos regionales (Islas-Moreno et al., 2021). Ambas modalidades se tienden a superponer y complementar. El Estado y la industria han apoyado y financiado con interés las celebraciones de origen popular en torno a productos de consumo masivo presentes en los mercados nacionales e internacionales con capacidad de impulsar el turismo (Jiménez, 2021; García-Álvarez, 2021; Rodríguez, 2021). Si bien es necesario profundizar en la evaluación de las políticas sociales y culturales que permiten estos financiamientos en Chile y en Latinoamérica (Antoine, 2011), gracias a este apoyo las fiestas ganan en desarrollo, convocatoria, producción e impacto.

La situación es muy distinta cuando la fiesta no es funcional a un producto de consumo masivo (vinos industriales, alimentos básicos) y, por lo tanto, no existe el apoyo financiero a gran escala de la industria y el Estado. En tal caso, los recursos son escasos, apenas aportados por municipios, organismos no gubernamentales (ONG), entidades religiosas y asociaciones de vecinos y pequeños productores locales. Este es el campo propiamente tal de las fiestas populares, de labor y costumbristas (Corrales, 2021; Aguilera, 2021; Mujica y Castro, 2021; Mateo y Ferreyra, 2021; Seperiza, Flórez y Ortiz, 2021; Skewes et al., 2021; Torres y Ordoñez, 2021).

A partir de la indagación sobre las expresiones artísticas de las fiestas populares a nivel internacional, la literatura especializada ha mostrado cómo enriquecen la vida cultural y social de las localidades (Rodrigues, 2021; Jiménez, 2021; García-Álvarez, 2021; Rodríguez, 2021). Otros enfoques apuntan al plano musical, para revelar el papel central de la cantora campesina como figura imprescindible de la sociabilidad rural (Martínez y Ramos, 2021; Corrales, 2021; Rodríguez, 2021; García y Greco, 2021). Estos trabajos demuestran la fecundidad que ofrece el análisis de la dimensión artística de la propuesta de las fiestas populares. Pero el punto crítico de estas festividades se sitúa en el impacto que en ellas han tenido la cultura de masas y el show business y en las tensiones que esto ha generado en las formas de preservación de las tradiciones. Ya había advertido García Canclini (1999) que los cambios en la producción, la circulación y el consumo de la cultura exigen modificar también la concepción del patrimonio manejada en las políticas públicas. Mientras que los modelos impuestos por las industrias culturales ponen el acento en el consumo masivo de productos (alimentos, objetos utilitarios y no utilitarios y música), las estrategias culturales de preservación de las tradiciones locales enfatizan la identidad, el patrimonio cultural y el desarrollo territorial endógeno. ¿Las fiestas costumbristas de Chile están actualmente orientadas hacia el show business o hacia la preservación de las tradiciones?

Metodología

Para los fines de este estudio, se optó por comparar celebraciones de Fiestas Patrias en tres regiones distintas del país (Tabla 1). La posibilidad de realizar este contraste en regiones diferenciadas en términos del número de población, sus identidades y contextos históricos y culturales, además de sus actividades económicas y productivas, permite poner de relieve los elementos en común y aquellos discrepantes en relación con la influencia que ejerce la cultura de masas en los procesos identitarios y patrimoniales a nivel local. Las regiones Metropolitana, de Los Ríos y de Aysén constituyen unidades bien diferenciadas entre sí, y en ellas se focalizó la observación de las Fiestas Patrias a nivel comunal.

Los casos considerados tienen un valor estratégico, toda vez que se vinculan a marcados procesos identitarios a los que se asocia la festividad. En el caso metropolitano prima, sin duda, la identidad nacional como foco de la celebración; Valdivia, por su parte, agrega un componente regional identitario ostensiblemente visible para sus participantes; y Coyhaique combina su fuerte carácter regional con la naturaleza fronteriza de su cultura. El carácter de postpandemia de la fecha escogida agrega una cuota de mayor entusiasmo de una población en su reencuentro tras las restricciones vividas en años anteriores. Por la vía de este contraste se especifica la intensidad en la trasformación de los objetivos inspiradores de estas celebraciones en sus tres columnas fundamentales: el museo vivo, el patio de comidas y la propuesta artística. Como técnica de recolección de datos se recurrió a la observación participante porque, en tanto percepción de un acontecimiento sin la mediación de instrumentos, supone un particular modo de clasificar y valorar la información que captan los sentidos del cuerpo (Scribano, 2007, como se citó en Budassi et al., 2011). Se registró en cada fiesta seleccionada lo que se vio y escuchó sobre la base de la participación en terreno durante su período de realización (Tabla 1), con el objetivo de identificar aquellos aspectos predominantes en la transformación de las fiestas, a saber, la incorporación de elementos patrimoniales o museo vivo; la gastronomía, la música y el espectáculo. Finalmente, se procesaron los datos recolectados a partir de notas de campo y fotografías para detectar los patrones de funcionamiento de estas fiestas, realizar las comparaciones y establecer las conclusiones del estudio.

Resultados y discusión

Las fiestas costumbristas, sus ejes centrales y transformaciones en el contexto actual.

Para el público, la fiesta costumbrista representa un espacio de esparcimiento y consumo: “hacer algo distinto” en el día, o “aprovechar para respirar aire”, son algunas de las expresiones capturadas y registradas en el trabajo de campo de las personas que asisten a ella (notas de campo, septiembre 2023).

En estos espacios se han entremezclado las costumbres populares del país con el entretenimiento; el folclore tradicional con otras expresiones musicales, pero igualmente populares, como rancheras y cumbias, que han tenido un fuerte arraigo en la cultura local; bailes; juegos; las comidas y bebidas más típicas. Las Fiestas Patrias son, sin duda, la expresión de mayor alcance en este sentido. Durante estos festejos se retoma la ramada como epicentro de la celebración, conforme al ideario de un país cuya identidad se construye en torno a la faena agrícola, y la fiesta misma se incorpora en el ciclo anual, coincidiendo con la primavera. Aunque su inspiración sea la misma, la celebración adopta formas y significados diversos de acuerdo con los territorios en los que tenga lugar. Así, por ejemplo, en Santiago se constituye en un fenómeno de masas, equivalente por sus proporciones a los eventos que comúnmente se organizan en torno a la música popular o a los espectáculos deportivos. En el caso valdiviano, conforme a la evolución que experimenta el mercado, la fiesta desborda a la población local y abre paso a un creciente flujo turístico. De ser una celebración para la comunidad, la fiesta pasa a ser una vitrina para atraer turistas a la ciudad. En la atracción de la mirada turística, en Coyhaique compiten la identidad nacional fundada en la figura del huaso y la identidad regional inspirada por el gaucho.

Cabe, adicionalmente, preguntarse acerca del sentido que el consumo juega en el sentido de identidad nacional en estos escenarios. Algunos estudios sugieren que el vínculo entre lo propio y lo identitario no es una relación directa, sino que admite varias posibilidades. En particular, se identifican cuatro tipos de actitudes asociadas, por una parte, con el carácter icónico de la nacionalidad de los productos consumidos – limitado o elaborado- y, por la otra, con el tipo de apego –conformista o negociado– que se tenga con ese producto icónico. Así, se distinguen consumidores instrumentales, tradicionalistas, fatalistas y reaccionarios (Spielmann et al., 2020). Se puede afirmar, a modo de ejemplo, que, respecto de la empanada, producto icónico de la chilenidad, habrá quienes sostengan que lo importante es su consumo familiar (instrumental) y quienes afirmen que sin ellas no hay celebración (tradicionalistas). A su vez, los fatalistas aseguran que igual pueden vivir sin las empanadas, y los reaccionarios dirán que se está perdiendo la tradición y que quienes no las consumen no tienen raíces. Aun cuando esta investigación no profundizó en los tipos de consumo y su relación con la identidad patria, lo que sí se puede afirmar es la constelación de un conjunto de símbolos dominantes, de acuerdo con Turner (1980), cuya presencia es inevitable toda vez que la fiesta se conserve como costumbrista, patrimonial y celebratoria de la identidad nacional. Estos símbolos incluyen la fecha (18 de septiembre), la presencia del emblema patrio, la entonación del himno nacional, un pie de cueca –la danza nacional– y el consumo conspicuo de empanadas y vino tinto.

En un contexto de densificación de las ciudades, las tensiones producidas entre la celebración y la población residente van reconfigurando las características del espacio físico consagrado para ese propósito. Un ejemplo interesante surge en la propia ciudad de Valdivia. Un hito clave que marca el desarrollo actual de la “Fiesta de la Tradiciones y Fonda Familiar” se relaciona con su reorientación y reorganización en el interior del recinto Parque Saval. Esto, luego de una denuncia por ruidos molestos que fue interpuesta por residentes de la Isla Teja —sector de alta plusvalía inmobiliaria—, que derivó en una sanción por infracción a la norma de ruidos en 2017 y que obligó al Municipio a eliminar las ramadas instaladas en los galpones del Parque. La transformación urbana restringe los bordes de lo plausible en cuanto a las celebraciones (García Canclini, 1999). Desaparecen, así, las tradicionales ramadas, que son reemplazadas por “la fonda familiar”, instalada en el interior del “centro de ferias”, una amplia nave completamente equipada para la realización de eventos. Esta nueva organización del espacio acarreó no sólo la pérdida de las “ramadas”, sino también la de ciertas tradiciones de la chilenidad realzadas durante el período destinado a esta celebración.

El emplazamiento de Coyhaique Entre Mate y Cueca aprovecha una pequeña llanura donde se levantan carpas que reemplazan las tradicionales ramadas del centro sur del país. Se trata del Parque Urbano, que se reserva para la realización de eventos regionales. Esta celebración ofrece la particularidad de inscribirse en una ciudad intermedia con carácter fronterizo, y cuyas raíces culturales la acercan a la cultura gaucha de la Patagonia y al influjo mapuche y huilliche asociado a las migraciones provenientes del mar y la cordillera. Por su posición limítrofe, la región de Aysén ha sido objeto, especialmente en la Dictadura Militar, de inversiones asociadas a la conectividad y al fomento de la cultura nacional (Urrutia et al., 2019). Así, las tradiciones locales han incorporado contenidos patrióticos que incluyen el rodeo1 y el baile de la cueca como dos ingredientes fundamentales.

Coyhaique Entre Mate y Cueca es la expresión actual que sintetiza y da expresión pública a la identidad local. De acuerdo con Contreras (2022), esta identidad es reconocida por las y los cultoras/es como muy arraigada en el territorio en el que habitan, y en el que conviven con los animales que se consumen asados en las novilladas. Según esta misma fuente, el ovejero y el artesano son depositarios de una identidad celosa de sus tradiciones, fruto de la mixtura cultural que deviene de los flujos migratorios provenientes de Chiloé y la Patagonia, lo que queda refrendado en algunos monumentos de la ciudad, como el dedicado al ovejero y al mate, y en prácticas propias de contextos celebratorios, como la mateada (Baeza, 2009).

Los tres focos que sirven de asiento a la fiesta configuran un patrón que tiende a repetirse de una locación a otra, modelo que posee pocas variaciones: los patios de comida, la muestra de productos para la venta y el espectáculo musical encuentran espacios propicios para promover la circulación de las y los asistentes. En estos tres contextos se detecta una tensión entre las pautas de la cultura de masas y el show business y los valores identitarios y patrimoniales que las fiestas suelen declarar. Esta contradicción es parte de los desafíos a los que se enfrentan los recursos patrimoniales frente al mercado (García Canclini, 2000).

El emplazamiento de la fiesta es una de las claves para concitar la participación masiva de asistentes. En el caso de la “Fiesta de las Tradiciones y Fonda Familiar”, organizada por el municipio de Valdivia, se lleva a cabo en una de las principales áreas recreativas de la ciudad, con áreas verdes de gran valor natural y equipamiento apropiado para alojar este tipo de celebraciones. La ubicación del recinto, sus atractivos, así como las facilidades de movilización desde y hacia el sector, contribuyen a que sea un espacio recreativo para los valdivianos y, por extensión, para los turistas.

Cabe, no obstante, preguntarse acerca de los desafíos que plantea la posibilidad de hospedar eventos masivos para la protección y fomento del patrimonio cultural: el habituamiento de la población asistente a un fenómeno con estas características puede no ser siempre indicador de receptividad hacia las creaciones y producciones vernáculas. Así, la expectativa de generación de ingresos ante la masividad de visitantes fomenta la banalización de las tradiciones en función del mercado.2 Comer, beber, bailar, comprar y mirar se convierten en las principales actividades realizadas en esta festividad, lo que merma las posibilidades de revitalizar saberes y prácticas tradicionales respecto, por ejemplo, de la comida o la artesanía.

¿Artesanía local o productos industriales importados?

Las fiestas costumbristas y las celebraciones del Dieciocho son ocasión para que artesanos y productores locales tengan la posibilidad de exhibir sus creaciones. Pero, en muchas ferias, los puestos de venta tienen un débil compromiso patrimonial. Se percibe una expansión de los productos importados fabricados en serie, principalmente de origen chino. Este patrón se reitera en las distintas fiestas, lo cual invita a pensar que el contenido identitario y patrimonial de los productos en exhibición y venta se encuentra fuera del interés de las autoridades que diseñan estas ferias. En los casos observados, no se detecta un criterio o la presencia de un curador patrimonial que pudiera trazar una estrategia para favorecer la promoción de estas creaciones. No hay regulación ni pautas o criterios identitarios. Cada comerciante, una vez pagados los derechos, aplica sus propios criterios para elegir qué productos va a comercializar y exhibir según su conveniencia personal.

En Valdivia, aquellos interesados en comercializar sus productos durante la fiesta deben participar en un proceso de postulación organizado por el Municipio. Para la venta de comida, juegos mecánicos e inflables, así como para la concesión de los baños, la adjudicación se realiza mediante un remate también organizado por el Municipio. Este proceso está abierto no solo a los residentes de Valdivia, sino también a personas de otras localidades de Chile. Esta situación genera uno de los principales reclamos entre los habitantes de la ciudad, quienes desean tener la oportunidad de participar en el evento.

En algunos lugares, la expansión de estos puestos de venta ha generado comercios informales que tienden a predominar en las fiestas costumbristas observadas, salvo en el caso de Coyhaique, donde las creaciones locales tienden a tomar precedencia por sobre los artículos importados. A ello contribuyen tanto la gestión participativa de la fiesta como las barreras de acceso para comerciantes foráneos, a quienes resulta poco rentable participar en un evento que se desarrolla en una región geográficamente aislada de otros grandes núcleos urbanos y que atrae a un público relativamente reducido.

La ausencia de regulación más allá del mercado favorece la erosión patrimonial (García Canclini, 2000). En Providencia, por ejemplo, no hay curador patrimonial encargado de supervisar que los productos ofrecidos en las celebraciones tengan vínculos reales con la identidad del territorio o un carácter patrimonial. Muchos de los productos tradicionales son invisibilizados frente a una gran cantidad de objetos de plástico y colores fosforescentes, más económicos y llamativos por su relación con marcas globales. No se observan un guion ni una estrategia de visibilización, promoción y valoración de la artesanía chilena.

En la festividad de Valdivia hay dos galpones en el recinto que alojan 48 puestos destinados a la exposición y comercialización de artesanías, manualidades, recuerdos o souvenirs, diseño y confección textil, productos asociados a las Fiestas Patrias y alimentos envasados de los más diversos tipos, especialmente aquellos “made in China”. Bisutería, velas, inciensos, entre otros, van reemplazando a las artesanías que identifican a la región, pese a existir un proceso de postulación, evaluación y selección previo para ocupar estos puestos. Así, frente a la artesanía, el objeto industrial adquiere una ventaja insuperable. El riesgo es que la artesanía se convierta en un objeto de recuerdo uniforme y alejado de su valor inicial frente a la invasión de artesanías foráneas o de otros productos que abundan en este tipo de celebraciones.

Los municipios privilegian los ingresos fiscales por sobre otras consideraciones, de modo que finalmente lo que define las tendencias de la exhibición es la capacidad de pago de los fonderos (expresión coloquial para referirse a aquellos que regentan una fonda) y los comerciantes, cuyo propósito principal es la rentabilidad del negocio. Los comerciantes desarrollan una capacidad de ejercer presión sobre los gobiernos municipales para fortalecer sus espacios dentro de estas ferias. Condicionado por su poder político y económico, el alcalde suele ceder a estas presiones, lo cual tiene efectos adversos en el desarrollo de un patrimonio identitario y cultural de carácter regional. Estas prácticas frustran el potencial de estos espacios para visibilizar, promover y valorizar los productos de valor identitario y patrimonial del territorio.

Patios de comida: ¿gastronomía típica o comida chatarra?

Las fiestas costumbristas nacieron como un espacio dedicado a la gastronomía típica. La tradición se construyó con puestos que ofrecían comidas tradicionales chilenas, como humita, pastel de choclo, anticuchos, empanadas, mote con huesillo y demás comidas características de la culinaria chilena. Esta tradición se ha mantenido viva en todas las fiestas, lo cual remarca su sentido identitario y la fuerza de aquella. Sin embargo, en Chile en los últimos veinte años, la globalización ha favorecido la expansión de la comida chatarra (Inglis, 2016), alterando la percepción de la alimentación y erosionando las tradiciones culinarias locales. Como destaca Cassante, “los alimentos del siglo XXI responden a un sistema mundial deconstruido que prioriza el agronegocio y el beneficio financiero antes que la disponibilidad, idoneidad y sostenibilidad alimentaria” (2021, p. 4). Este sistema ha tenido una repercusión crucial en el marco de las festividades tradicionales: la exclusividad de la comida típica chilena comenzó a perderse, al otorgarse cada vez mayor protagonismo a la comida rápida, de menor costo, menor calidad y mayor ganancia para los comerciantes.

Este fenómeno también ha provocado una desconexión intergeneracional en las preferencias alimentarias de adultos y jóvenes (Aguilera-Bornand, 2018). A medida que crece el interés de las nuevas generaciones por las pautas de consumo masivo, el incremento de la llamada “comida chatarra” se produce a expensas de la cultura alimentaria: de una tradición gastronómica se está pasando a una de tipo gastro-anómica (Contreras y Gracia, 2005).

Otro elemento importante en relación con el impacto de la cultura de masas en las fiestas costumbristas se observa en el plano de los bebestibles. Desde 1985 creció la tendencia en Chile a valorar y consumir el terremoto, trago muy popular (elaborado a partir del pipeño, vino campesino muy tradicional del campo chileno), especialmente entre los jóvenes y universitarios chilenos como una expresión identitaria. Como resultado, el terremoto se convirtió en el trago más popular del país, lo cual se hace muy visible en las Fiestas Patrias. Sin embargo, la observación en terreno permitió detectar prácticas preocupantes. Muchos comerciantes, para bajar los costos, preparan el terremoto usando materias primas de menor calidad, por ejemplo, respecto del vino pipeño campesino. La falta de control de calidad por parte de los organizadores facilita este tipo de prácticas por parte de los fonderos, lo que puede generar efectos negativos en el productor, como pérdida de prestigio y/o caídas de ventas, con la pérdida patrimonial que esta situación conlleva.

Algo parecido ocurre en los patios de comida donde se observan servicios deficientes que despiertan desconfianza entre los asistentes. La venta de empanadas y anticuchos recalentados lleva a las y los consumidoras/es a preferir productos como las papas fritas, hotdogs o hamburguesas industriales. Estas prácticas no se dan en todos los casos; pero se detectaron con suficiente reiteración como para sacar conclusiones decepcionantes. La reducción de la comida típica se percibe también en las cocinas marineras. A pesar de tener más de 6000 kilómetros de borde costero, la invisibilización de las cocinas marineras chilenas en las fiestas costumbristas es un elemento que llama la atención, particularmente en Coyhaique, donde hay abundantes actividades de pesca artesanal. Predominan, así, múltiples sándwiches (chacareros, barros luco, entre otros), complementados con completos, papas fritas, pichangas o chorrillanas. Se ofrece igualmente gran cantidad de bebidas, con alcohol y sin él; predominan las gaseosas de fantasía, las energéticas, los jugos de frutas naturales y tropicales, terremotos y cervezas, incluidas algunas de origen artesanal local. Sólo hay un fogón que ofrece cordero patagón, muestra gastronómica típicamente local.

Música ambiental: entre cumbia, cuartetazo y reggaetón

La propuesta artística de las fiestas costumbristas celebradas en el Parque Inés de Suárez, en Providencia, también refleja una pérdida patrimonial. El primer indicio se percibe antes del inicio del espectáculo, con la música ambiental que se ofrece a los visitantes de la feria. La hegemonía de la música de la industria cultural trasnacional en las fiestas costumbristas es parte de un proceso mayor, a escala nacional, en la que la penetración de este tipo de productos resulta notable. Un buen ejemplo es el posicionamiento del reggaetón. La expansión de este tipo de música comercial ha alcanzado niveles notables en Chile, y ello se refleja en las fiestas costumbristas. Esta modalidad, junto al cuarteto y la cumbia, terminan por ocupar la totalidad del espacio, lo que resta toda posibilidad de desarrollo para la música local. No existe una estrategia pensada con anticipación para aprovechar el marco multitudinario de la festividad para promover y difundir las obras de creación de los artistas locales y la música regional de alto valor cultural. Ni la municipalidad ni las oficinas de cultura o turismo participan en la selección musical que se presenta durante tres o cuatro días para el público de 15.000 personas que asiste al Parque.

En el fondo, la elaboración de la programación de temas musicales seleccionados es un reflejo de los productos que diariamente se difunden por los medios de comunicación masiva, y ahora también en las fiestas costumbristas y celebraciones del 18 de septiembre. Sin embargo, en el trabajo de campo se comprueba que estos espacios son literalmente ignorados por las autoridades: la música que se difunde se limita a reproducir la música comercial, e ignora las obras de creación local.

En el caso de Valdivia, el Municipio es el encargado de estructurar la programación de actividades que se desarrollan en el centro de ferias para los días de celebración, destinada a hacer más atractiva la festividad y fomentar la asistencia de la comunidad y turistas. Se busca también incrementar las ventas a través del consumo de comida y compra de artesanías, manualidades, souvenirs, prendas de vestir y alimentos envasados de distintos tipos. Dentro de esta programación se incluye la presentación de distintas actividades artístico-culturales: conjuntos folclóricos, ballet folclórico, cantantes y grupos de baile, de carácter local y comunal, que buscan revitalizar las expresiones artísticas de la zona. Se complementa con presentaciones culinarias en el escenario principal, donde se enseña a preparar comidas tradicionales, como el ajiaco o los picarones. Como uno de los objetivos de esta fonda es atraer a la familia, se realizan distintas actividades dirigidas especialmente al público infantil, como pintacaritas, cuentacuentos y obras de teatro infantil, aunque en este último caso con temas más propios de la literatura universal, antes que basadas en relatos, mitos o leyendas nacionales o locales.

Coyhaique Entre Mate y Cueca hay sólo una pista de baile, ubicada dentro de una carpa. En ella prima la música habitual de estas celebraciones: corridos mexicanos, cumbias, bachatas, con alguna cueca intercalada de tanto en tanto, y el chamamé no puede estar ausente. La pista se abre a una concurrencia masiva, indiferenciada en términos de edades. El efecto aglutinador del baile es intenso y concita el entusiasmo de los participantes. Dos restaurantes se ubican en sendas carpas alineadas hacia el sur del salón de baile, y los Carabineros de Chile se emplazan con su propia lona. Las carpas que se alinean en paralelo, y hacia el este en relación con los restaurantes y salón de baile, son ocupadas por artesanos locales y microemprendedores, quienes ofrecen sus productos y servicios. No se encuentran en este ambiente productos plásticos e importados. Se advierte el reconocimiento de los coyhaiquinos como personas con identidad y apegadas a sus tradiciones (Contreras, 2022).

Espectáculo artístico en el escenario: el punto culminante

La actividad de mayor impacto artístico de la fiesta costumbrista en Coyhaique Entre Mate y Cueca es la que tiene lugar en el escenario montado ad hoc en el centro del predio, con un gran despliegue de equipamiento e instalaciones de luz y sonido. Esta actividad refuerza la convocatoria masiva de la fiesta, y marca su momento culminante. Para los visitantes, se trata del momento más esperado del día; además, a esa hora, la asistencia se ve reforzada por la llegada de campesinos, trabajadores y vecinos en general que, después de terminar sus labores, disponen de tiempo libre para acercarse al lugar de la fiesta y asistir al espectáculo.

En el Parque Inés de Suárez el espectáculo comienza habitualmente en horas de la tarde. En la programación predominan bandas de cumbia, que se llevan la mayor parte del presupuesto de contrataciones, dejando a un lado a los artistas locales, quienes resultan así sistemáticamente postergados de los fondos que necesitan para dedicar tiempo a cultivar el oficio artístico. Estos criterios de distribución de los recursos revelan con claridad la poca importancia que los artistas locales tienen para la agenda de los gobiernos municipales. De igual forma, el diseño y el montaje del escenario, con sus equipos de iluminación y sonido, están adaptados a las necesidades de las bandas de cumbia o cuarteto; pero son absolutamente insuficientes para la actuación de cuerpos de ballet y representaciones con guion, argumento y representación actoral. Como el atractivo principal es la banda de cumbia, se instalan con anticipación sus equipos de sonido, instrumentos, instalaciones y equipamiento, todo lo cual queda sobre el escenario de forma permanente, aun durante la actuación de los grupos artísticos locales. Por lo tanto, cuando estos realizan sus presentaciones, tienen que desenvolverse en un escenario ocupado por objetos totalmente extraños a su obra coreográfica.

La forma de distribuir el equipamiento y las instalaciones en el escenario genera otros efectos negativos, especialmente por la colocación de equipos de monitoreo de sonido y equipos móviles de iluminación que impiden al público observar el movimiento de los artistas. En otros casos se ha optado directamente por situar a los artistas folclóricos debajo del escenario (down stage), a nivel del suelo, lo cual implica disminuirlos visual y simbólicamente frente al público. A estos problemas se suma que las bandas imponen sus condiciones de tiempo a la producción, de modo tal de asegurar sus intereses, aun a costo de perjudicar a los locales. Los organizadores asumen el criterio de priorizar al conjunto estrella, en este caso la banda de cumbia, y sacrifican a los bailarines regionales. Como resultado, las presentaciones de estos últimos se realizan de modo apresurado, acortando los tiempos al máximo, para satisfacer la presión de los representantes de la música comercial.

Paradójicamente, en el Parque Inés de Suárez los artistas locales ofrecieron los mejores números de la música popular e identitaria de la zona, con ropas típicas e instrumentos autóctonos. Pero su puesta en escena no pudo ser apreciada por la mayor parte del público, que se encontraba todavía recorriendo el paseo de compras del predio. También se observó la presentación de los excelentes ballets folclóricos, con coreografías muy bien desarrolladas, con coreogramas ajustados, con vestuarios cuidados y bellísimos. Sin embargo, debido a la actitud de la producción del evento, estas presentaciones se vieron desfavorecidas. En primer lugar, los conjuntos de ballet folclórico ocuparon un lugar secundario: se les colocó como teloneros de los grupos de cumbia y cuarteto. Tampoco hubo espacio para que las compañías de teatro pudieran realizar la presentación de un patio criollo ni textos humorísticos que representaran usos y costumbres locales, perfectamente armónicos como articuladores entre las presentaciones de ballet folclórico. Es decir, no hubo ningún tipo de relato artísticamente creado para realzar el significado de la fiesta celebrada (independencia nacional).

La propuesta cultural de esta celebración se caracterizó por una sobrerrepresentación de la cultura de masas, a través de las bandas de cumbia, y una minimización de los artistas locales, que debieron representar sus obras en un ambiente adverso, casi hostil, en un escenario que apenas contaba con el 25% del espacio necesario para ejecutar adecuadamente sus coreografías, esquivando instrumentos e instalaciones extrañas, y con tiempos notablemente recortados y limitados. La situación contrasta con las actividades que se desarrollan en la fiesta Coyhaique Entre Mate y Cueca, en la que se constituye en foco y centro de mayor atracción la Cancha de Taba “El Gauchito”. Dado el lugar central que ocupa la taba en la celebración dieciochera, se reafirma la raíz gaucha de la fiesta. A ello se agrega la presencia de la indumentaria: más que el poncho y la pollera, predominan entre los asistentes las boinas, bombachas y polainas características de la figura patagona, mientras que el vestuario de la mujer evoca el de la paisana, figura femenina de la cultura gaucha.

Conclusiones

La pregunta de Mónica Lacarrieu (2020): “¿es el tránsito del producto fiesta (…) hacia los procesos sociales que se producen en contextos particulares y donde la fiesta adquiere significado el que nos permite pensar y reflexionar sobre ese habitar y apropiarse del patrimonio?” merece una respuesta afirmativa, aun cuando esta investigación ha permitido constatar el avance sostenido de la cultura de masas en las celebraciones de las fiestas costumbristas en detrimento de la identidad y el patrimonio cultural. Esta tendencia se hace más visible en la zona central y en celebraciones masivas. Es interesante observar cómo la densificación urbana y la presión social llevan a transformar la ambientación de la fiesta, con las ramadas sustituidas por estructuras techadas (como en el caso de Valdivia) o por carpas (como en Coyhaique). En territorios alejados, y con menores dimensiones, la pérdida de identidad y patrimonio también se percibe, pero con menor intensidad. En efecto, al tomar como referencia fiestas de zonas alejadas de menos de 3000 visitantes al día, se observan algunas variaciones significativas en cuanto a la intensidad de la presión mercantilizadora; variaciones que, a su vez, se expresan de modo diferencial en los ejes que configuran las fiestas costumbristas. Hay en la celebración de Coyhaique entre Mate y Cueca algunos rasgos diferenciales respecto de las fiestas masivas de las otras dos celebraciones. Se destacan tres: 1. La primacía de la producción local con un claro sentido identitario. 2. El sello regional del emplazamiento y ambientación de la fiesta. 3. La participación local en su gestión. Estas diferencias son atribuibles, por una parte, al marcado sentido identitario regional, muy asociado con las condiciones de aislamiento del territorio, y, por la otra, a la escala de la actividad misma. A ello se suma el esfuerzo concertado de cooperación de los residentes locales con el trabajo del municipio y con las organizaciones participantes, lo que es sintomático de un mayor control cultural de lo propio (Bonfil, 1991). De estas condiciones, sólo las segundas son extrapolables a otros escenarios regionales. En este sentido, Coyhaique es instructivo respecto de la gestión del patrimonio local en contextos de celebraciones costumbristas. Hay allí pistas importantes acerca de las orientaciones que podría tener una política de protección y promoción del patrimonio cultural.

El efecto amortiguador respecto del impacto de la masificación se produce, por ejemplo, a partir de una gestión local participativa de la fiesta, en la que el gobierno actúa de forma colaborativa con las organizaciones sociales, cooperativas artesanales y gestores locales en la organización de las celebraciones. Se puede, por esta vía, concretar la posibilidad de visibilizar y de valorizar los patrimonios locales. Ello, no obstante, no es garantía de una genuina apropiación social del patrimonio, como lo advierte Lacarrieu (2020). Aún se requiere que los grupos locales puedan efectivamente definir, identificar, y decidir y salvaguardar, aquello que consideran como propio o de lo que se han apropiado. Los componentes estratégicos son, en este sentido, los que se relacionan con el privilegio que se otorga a los artesanos y productores locales en el contexto de la celebración. A ello se suma la asociatividad con comerciantes locales en el rubro alimentos que, si bien no innovan mayormente en la oferta culinaria, mantienen un grado de adhesión importante en relación con la fiesta. Finalmente, el rol central que toman las actividades tradicionales, como el juego de la taba en Coyhaique, es otro de los ingredientes que tienden a diferenciar estas expresiones regionales de las fiestas masivas que se inclinan a sustituir este tipo de prácticas.

Las fiestas costumbristas son valiosas no sólo porque dan la posibilidad de fortalecer la identidad regional, sino también por el recreo que proporcionan a sus asistentes. Más que defraudar expectativas surgidas en el seno del consumismo característico de una sociedad de masas, lo que es necesario es la posibilidad de balancear estas demandas con ofertas que, junto con satisfacerlas, puedan sensibilizar y promover las capacidades locales que son constitutivas del patrimonio. Las orientaciones devenidas de estudios de gestión sugieren profundizar en: (i) el sentido que la idea de nación tiene para los participantes, (ii) el nivel de apego que manifiestan respecto de los productos icónicos, y (iii) lo instrumental que puedan ser estos productos en relación con la definición de identidad que esté en juego (Spielmann et al., 2020). La relación entre patrimonio e identidad puede llevar, así, a la paradoja de exaltar el patriotismo a expensas del patrimonio: tal es el caso de aquellos bienes de consumo masivo que se constituyen en icónicos de la nacionalidad. Frente a ello, la voluntad política de articular expresiones masivas, populares y patrimoniales es el desafío principal que se presenta al nivel de la gestión de las fiestas costumbristas. Frente a la hegemonía que instala la globalización de la cultura de masas, los responsables políticos han demostrado poco interés por impulsar y fortalecer la riqueza cultural del país, expresada en las artesanías, los productos típicos, la gastronomía patrimonial y los artistas locales (García Canclini, 2000). Por el contrario, estas dimensiones son minimizadas y subordinadas ante el impacto de la colonización de la vida social por parte de la mercancía global (Debord, 2005). Prima, en este sentido, una visión unilateral en la que el valor principal está dado por la masividad de los eventos independientemente de lo erosivo que puedan resultar a la larga para el propio desarrollo regional.

Las fiestas costumbristas representan una valiosa tradición en Chile y en América Latina. El público las valora y se interesa por participar en ellas por su significado social, cultural y económico. A pesar de estas fortalezas, el estudio comparativo de las fiestas ha detectado distintas debilidades que podrían superarse. Se trata, fundamentalmente, de recuperar la confianza en la identidad, el patrimonio, los artistas locales, como motores del desarrollo territorial. Mediante esta confianza, se pueden visibilizar los talentos culturales de las regiones, valorizar su patrimonio y fortalecer su identidad. Resulta oportuno que el Estado tenga en cuenta estos antecedentes para impulsar políticas públicas orientadas a preservar la identidad y el patrimonio, con vistas a promover el turismo receptivo, los encadenamientos productivos y el desarrollo socioeconómico equitativo en los territorios.

Agradecimientos

Este artículo se ha elaborado en el marco del proyecto ATE 220008, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile.

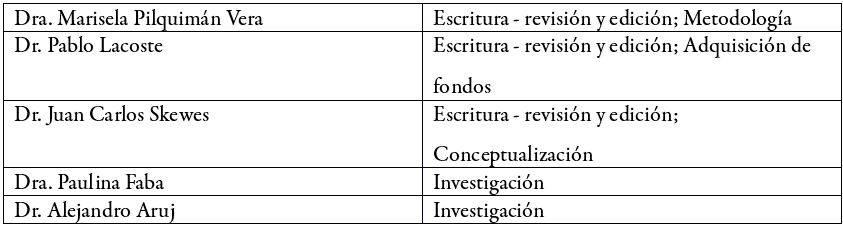

Roles de colaboración

Referencias bibliográficas

Aguilera-Bornand, I. (2018). Historia e identidad. Elementos para pensar el consumo de porotos en Chile. Revista Intercienci, 45(5), 379-384.

Aguilera, P. (2021). Fiestas costumbristas en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Chile: tradiciones, gastronomía y religiosidad en el centro de la fiesta. RIVAR (Santiago), 8(22), 179-197. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i22.4738

Antoine, C. (2011). Control y evaluación de las políticas culturales en Chile. Universum, 26(1), 13-37.

Baeza, B. (2009). Frontera/s y memoria/s: “los pioneros” coyhaiquinos y trevelinenses. Intersecciones en antropología,10(2), 203-219.

Bonfil, G. (1991). Pensar nuestra cultura. México D. F.: Alianza.

Budassi, L., Marinzalda, D. y Vergara, G. (2011). Gasto festivo y observación participante: Los registros y las experiencias de los sujetos desde una lectura de los espacios físicos y sociales. Onteaiken, 12, 71-83.

Cassante, K. (2021). Obesidad y desnutrición. Consecuencias de la globalización alimentaria. Madrid: Los libros de la catarata.

Contreras, J. y Gracia, M. (2005). Alimentación y cultura: perspectivas antropológicas. Barcelona: Editorial Ariel.

Contreras, M. (2022). Descentralización regional en Chile: relaciones entre actores culturales y la institucionalidad vinculada a la construcción de la identidad territorial comuna de Coyhaique, Región de Aysén (Tesis de grado). Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile.

Corrales, M. (2021). Feria del Gallo Ornamental: patrimonialización rural a favor de la cultura campesina. RIVAR (Santiago), 8(23), 280-292. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4982

Debord, G. (2005). La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-Textos.

Duarte, J. (2021). Fronteras de identidad popular en las Fiestas de S. Sebastião del Barroso en Portugal. RIVAR (Santiago), 8(23), 220-238. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4964

Favero, B. (2021). La fiesta de los pescadores en el Puerto de Mar del Plata, Argentina. Entre tradiciones e identidades reinventadas. RIVAR (Santiago), 8(24), 185-198. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i24.5190

García-Álvarez, L. (2021). Los grandes festivales sidreros durante el franquismo y la institucionalización de la cultura sidrera. RIVAR (Santiago), 8(23), 90-106. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4947

García Canclini, N. (1999). Los usos sociales del patrimonio cultural. En E. Aguilar Criado (Ed.), Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio (pp. 16-33). Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de la Cultura.

García Canclini, N. (2000). Políticas culturales: de las identidades nacionales al espacio latinoamericano. En N. García Canclini y C. Moneta (Comps.), Las industrias culturales en la integración latinoamericana (pp. 67-94). Barcelona: Grijalbo.

García, M. y Greco, M. (2021). Música en la Fiesta Nacional de la Vendimia: la propuesta renovadora de Tito Francia. RIVAR (Santiago), 8(24), 218-236. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i24.5192

Gardini, M. y Rimoldi, L. (2021). The Bridge and the Dance: Situational Analysis in Anthropology. En V. Matera y A. Biscaldi (Eds.), Ethnography (pp. 159-179). Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51720-5_7

Inglis, D. (2016). Globalization and food. The Dialectics of Globality and Locality. En B. Turner y R. Holton (Eds.), Routledge International Handbook of Globalization Studies (pp. 469-490). Nueva York: Routledge.

Islas-Moreno, A., Rocillo-Aquino, Z. y Thomé-Ortiz, H. (2021). El papel de las fiestas en la revalorización del pulque, una bebida ancestral del centro de México. RIVAR (Santiago), 8(22), 128-145. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i22.4780

Jiménez, J. (2021). La Fiesta de la Vendimia de Jerez a través de los carteles y sus autores (1948-2019). RIVAR (Santiago), 8(22), 68-97. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i22.4773

Lacarrieu, M. (2023). Habitar culturas/patrimonios: entre perspectivas naturalizadas y pensamientos descentrados. De Prácticas y Discursos, 12(19). https://doi.org/10.30972/dpd.12196657

Lvovich, D. y Patto Sá Motta, R. (2022). Introducción al dossier: Negacionismos, relativizaciones, banalizaciones, manipulaciones. Las nuevas derechas latinoamericanas y los usos del pasado reciente. Contenciosa, 10(12), e0013. https://doi.org/10.14409/rc.10.12.e0013

Mariano, M. y Endere, M. (2017). Carnavales y patrimonios: diálogos sobre identidades y espacios de participación. Memorias, 32, 10-41. https://doi.org/10.14482/memor.32.10338

Martínez, G. y Ramos, J. (2021). La cantora campesina, el mingaco y las faenas agrícolas: contrapunto entre el presente y el pasado. RIVAR (Santiago), 8(22), 163-178. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i22.4782

Mateo, J. y Ferreyra, A. (2021). Migración, religiosidad y celebración. Lo sagrado y lo profano en la Fiesta de la Cosecha de la Iglesia Valdense en Argentina y Uruguay. RIVAR (Santiago), 8(22), 198-217. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i22.4798

Mujica, F. y Castro, A. (2021). La Fiesta del Chacolí de Doñihue: análisis histórico cultural de una celebración (1975-2020). RIVAR (Santiago), 8(23), 183-202. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4795

Negrín, J. (2021). Las fiestas del vino en La Mancha: folclore e identidad. RIVAR (Santiago), 8(23), 71-89. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4794

Nogueras-Edo, M. (2023). Metodología para Estudiar Carnavales, y el caso de la Comarca “Cinco Villas” (Aragón, España). Anduli, 24, 151-171. https://doi.org/10.12795/anduli.2023.i24.07

Pastor, L. V. E. (2021). Fiestas del Vino en España y Portugal. RIVAR (Santiago), 8(24), 264-286. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i24.4796

Peralta, P. (2007). ¡Chile tiene fiesta! el origen del 18 de septiembre 1810-1837. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Pérez-Winter, C. (2021). Procesos turístico-patrimoniales en la Fiesta Provincial del Dulce de Leche en Cañuelas, Argentina. RIVAR (Santiago), 8(23), 153-170. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4952

Prats, L. (2000). El concepto de Patrimonio Cultural. Cuadernos de Antropología Social, 11, 115-135.

Purchla, J. (2022). Heritage and cultural mega-events: backgrounds, approaches and challenges. European Planning Studies, 30(3), 566-572. https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1959727

Rocha, A. (2021). A Festa da Mandioca brasileira nas imagens virtuais do Facebook. RIVAR (Santiago), 8(23), 107-133. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4950

Rodrigues, H. (2021). O sagrado e o profano na Festa da Flor, património imaterial do noroeste de Portugal. RIVAR (Santiago), 8(22), 98-127. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i22.4775

Rodríguez, L. (2021). Fiesta de la Yerba Mate en Sudamérica: Argentina, Brasil y Paraguay (1961-2018). RIVAR (Santiago), 8(23), 239-255. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4959

Rodríguez, S. (1982). Métodos, técnicas y fuentes para el estudio de las fiestas tradicionales populares. En H. Velasco (Ed.), Tiempo de fiesta. Ensayos antropológicos sobre las fiestas en España (pp. 29-42). Madrid: Tres-Catorce-Diecisiete.

Seperiza, A., Flórez, J. y Ortiz, J. (2021). Fiesta del Huevo Azul. Río Negro, Región de Los Lagos, Chile. RIVAR (Santiago), 8(24), 112-125. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i24.5176

Skewes, J. C. (1998). El Rodeo. Una metáfora del tiempo viejo. Revista Austral de Ciencias Sociales,2, 69-80.

Skewes, J. C., Pilquimán, M., Guerra, D. y Henríquez, C. (2021). Las ferias costumbristas y la reinvención de la comunidad en el Wallmapu. RIVAR (Santiago), 8(23), 256-279. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4998

Spielmann, N., Maguire, J. y Charters, S. (2020). Product patriotism: How consumption practices make and maintain national identity. Journal of Business Research, 121, 389-399. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.024

Taylor, D. (2012). Performance. Buenos Aires: Asunto Impreso Ediciones.

Torres, R. y Ordoñez, C. (2021). Fiestas Populares de Labor, desarrollo rural sostenible y regiones saludables. RIVAR (Santiago), 8(23), 293-312. https://dx.doi.org/10.35588/rivar.v8i23.4980

Turner, V. (1980). La selva de los símbolos: aspectos del ritual ndembu. Madrid: Siglo Veintiuno.

Urrutia, S., Núñez, A. y Aliste, E. (2019). Naturaleza salvaje y agreste: Los imaginarios de la naturaleza en la construcción del camino longitudinal Austral, Chile 1976-1990. Magallania (Punta Arenas), 47(2), 55-72. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442019000200055

Van Gennep, A. (2013). Los ritos de paso. Madrid: Alianza Editorial.

Notas

Recepción: 13 Diciembre 2023

Aprobación: 22 Agosto 2024

Publicación: 01 Abril 2025